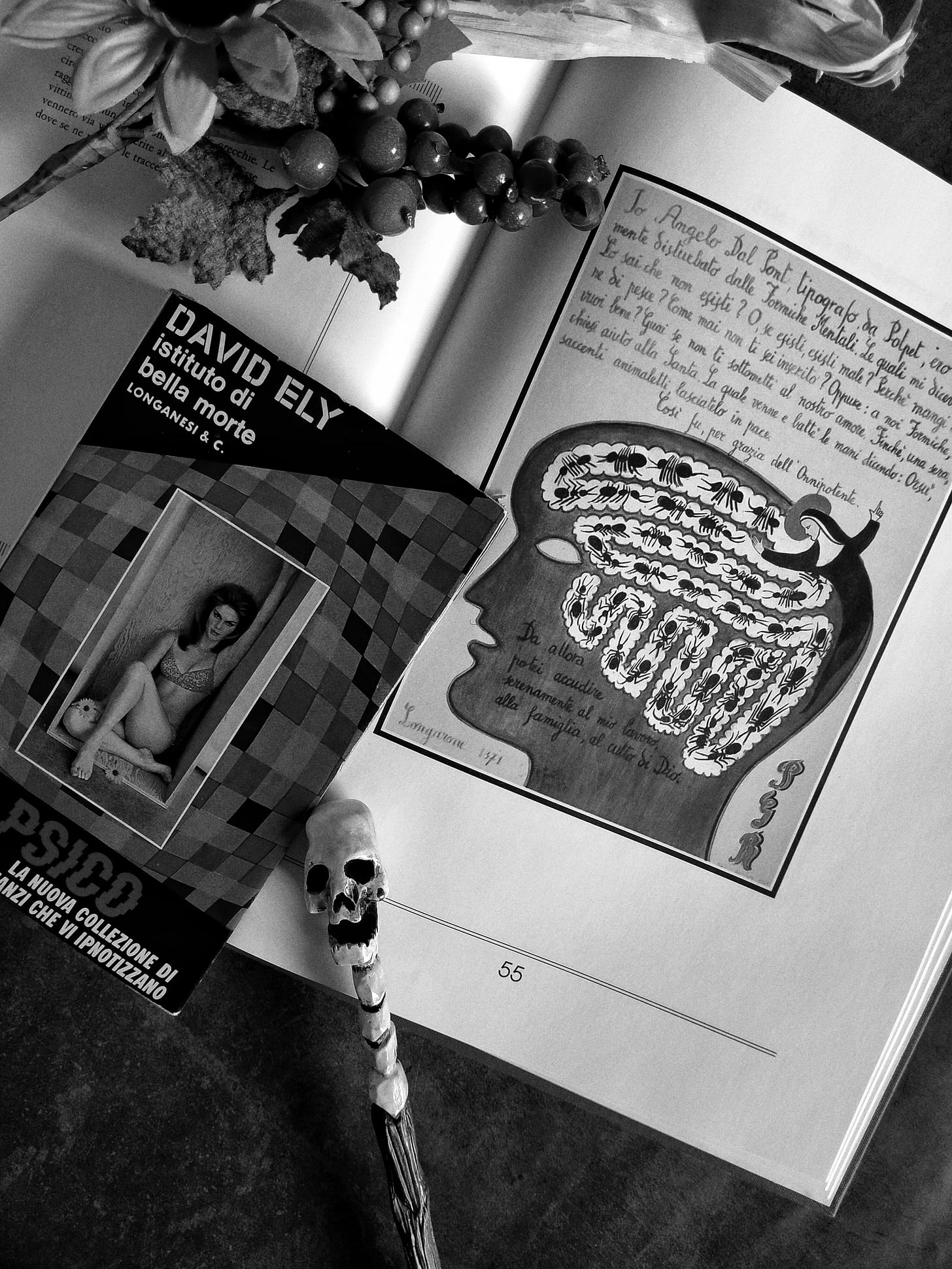

Maquillage per cadaveri ambulanti. ISTITUTO DI BELLA MORTE di David Ely

In cui Wilson scopre a proprie spese che non è una faccia nuova a migliorarti l'esistenza

"provò l'impressione di guardare non la propria immagine, ma una stanza adiacente nella quale uno sconosciuto sedeva su un altro letto, osservandolo sardonico" [Istituto di bella morte, David Ely, trad. di B. Oddera, Longanesi, 1963, p. 137]

C'è un pensiero che accomuna un po' tutti.

Un'ideuzza che, di tanto in tanto, affiora

Te ne stai lì, davanti alla macchinetta del caffè, in attesa che quella sbobba color feccia coli nel bicchierino di carta oleata; sei lì che mangiucchi una pellicina e intanto pensi al mutuo, al capo arrogante, ai colleghi cretini. A quel tragitto, sempre lo stesso, casa – lavoro – casa. A quella casa che fortuna che ce l'hai, fortuna che ti hanno accordato il mutuo, ma santiddio che angoscia ti prende, a volte, a starci dentro. Perché, se ci pensi bene, una casa è un po' una tomba: la tomba dove passerai il resto della tua lunga, insoddisfacente, noiosissima vita.

Insomma, sei lì e all'improvviso, ecco: hai come un guizzo, un'illuminazione di quelle abbacinanti. Schiacci il bicchierino, il caffè schizza dappertutto - chissenefrega! - e preso dall'entusiasmo ti dici: ma sì, vaffanculo, io me ne vado. Piglio la macchina e vediamo fin dove mi porta la benzina che ho nel serbatoio. Mi rifugerò in montagna: io, un cane raccattato per strada e un minivan. Andrò all'aeroporto e prenderò il primo volo in partenza, non importa per dove. Mi fermerò alla stazione e salirò sul primo treno di passaggio. E poi su un altro. E un altro ancora...

Dì la verità, una volta quest'idea l'hai avuta. È naturale. L'abbiamo avuta in tanti. E ti dirò, scommetto un soldino che è esattamente l'idea da cui David Ely ha preso l'abbrivio per il suo romanzo, quell'Istituto di bella morte che fino a pochi anni fa avresti trovato solo rovistando nei cestoni dell'usato e che adesso puoi sfogliare in libreria grazie alla Cliquot che ha ben pensato di resuscitarlo.

Partire.

Partire è un po' morire, per dirla con il poeta, soprattutto se da quel viaggio si decide di non tornare. Soprattutto se la meta di quel viaggio è una nuova identità. Trasferirsi in una terra straniera, dove si è sconosciuti a tutti, dove il passato non ha peso perché non esiste.

Se non che in Istituto di bella morte [Seconds il titolo originale] tutto è declinato nel noir e nella fantascienza, c'è pochissimo dramma e il viaggio - l'allontanamento in una nuova città – è un effetto collaterale di quel desiderio che prende un po' tutti, arrivati a un certo punto, di riscriversi da capo. Di chiudere con la vita che si sta vivendo per costruirsene una nuova. Morire (una morte fittizia, sociale) per poi rinascere.

Potremmo farlo da soli – e molti lo fanno, spesso. Ma non nel romanzo di Ely. Qui il singolo non scompare da solo se può permettersi di pagare i servizi dell'Istituto.

Il desiderio di scomparsa entra nel circuito di domanda e offerta – e perché non dovrebbe? - grazie all'intuizione di un vecchietto un po' sornione dall'aspetto di un gesuita e gli occhietti acuti di un gangster che sa come va il mondo.

Protagonista del romanzo è Wilson - e poiché in letteratura i nomi non sono mai casuali non lo è neppure questo: come poteva chiamarsi se non come il doppio letterario per eccellenza [sì, mi sto riferendo a William Wilson, il Fight Club di Poe] questo banchiere compassato, annoiato, un po' stempiato che un giorno riceve la telefonata di un amico che gli domanda se non è stanco, lui Wilson, di quella vita così ordinaria, così deludente nella sua semplicità?

Vuoi rinascere, Wilson? Vuoi goderti questi ultimi anni che ti restano come l'eroe che aspiravi a diventare da ragazzo e non come la larva borghese che sei? Io posso farlo. Posso darti una seconda possibilità, Wilson. E, guarda, non devi neanche vendermi l'anima. Non è magia, Wilson: è scienza. È transazione commerciale. È un nuovo futuro per chi non ha che il passato, ambizioni disilluse sulle quali macerare i propri rimpianti.

Ci sarebbe un piccolo problema, in realtà, un minuscolo dettaglio: l'amico che telefona a Wilson dovrebbe essere morto – fu un suicidio cinematografico, il suo: dritto nella caldera di un vulcano in eruzione – eppure, se di fantasma si tratta, quello scherzo è così convincente da persuadere Wilson a tentare. Tutto, pur di evadere anche solo mezza giornata dalla routine soffocante dell'ufficio, di questa vita tanto monotona e insignificante.

Quello che Wilson non sa è che non ci sono “tentativi” e l'Istituto non si visita: una volta varcata la soglia del palazzo, uscirne è impossibile. Non da vivi, quantomeno.

L'Istituto è un non luogo, una specie di palazzone kafkiano – mi perdonerà il dio delle frasi fatte per l'abuso del termine - dall'imprecisata ubicazione dove uomini come Wilson arrivano nel chiuso di un furgone e ne escono che non sono più loro.

Persuaso a suon di ricatti a rinunciare al suo vecchio io, il nostro si sottopone a una serie di procedure – legali, amministrative – e operazioni – cosmetiche, chirurgiche - al termine delle quali il banchiere pigro e imbolsito si risveglierà mutato nell'aitante e virile pittore Antiochus Wilson.

"egli vide, nello specchio sulla porta dell'armadio a muro di fronte a lui, un uomo magro, quasi simile a un satiro, seduto con le gambe accavallate sul letto, intento a fumare una sigaretta. Salutò con la mano lo sconosciuto, che salutò a sua volta nello stesso momento e gli sorrise sarcasticamente". [p. 127]

Ed è a questo punto che il romanzo di Ely abbandona la fantascienza (NdA lo era per gli anni '60, oggi esiterei a definirla ancora così) e fa uno scarto nel noir.

Già dal risveglio Wilson comincia a covare dei dubbi.

Certo, esteriormente è cambiato, ma dentro... accidenti! E chi l'avrebbe mai pensato: dentro è ancora lui! Fuori potrà pure apparire un ben piazzato quarantenne; gli articoli falsi sulle riviste d'arte (tutta opera dell'Istituto) potranno pure indicarlo come fascinoso, seducente artista; la sua carta d'identità potrà pure certificare quello che lo specchio mostra, ma il cervello è rimasto quello di un cinquantenne – marito, padre, forse nonno – un po' noioso, non molto affettuoso. Un uomo dalla scarsa fantasia e dalla personalità non proprio istrionica; un medio borghese fatto e finito, un uomo qualunque che l'altro nello specchio osserva e deride.

Lo scisma tra l'io interiore e quello esteriore è brutale, allucinatorio. Nel suo nuovo corpo, Wilson si sente soffocare. Quella vana speranza di gioia promessa dall'Istituto cede il posto a un'angoscia sempre più intollerabile.

Wilson si scopre morto – il suo precedente se stesso lo è a tutti gli effetti – e la cosa lo getta in una spirale di paranoia e struggimento. Il tutto amplificato dalla consapevolezza che non può tornare indietro; questa seconda vita è tutto ciò che gli resta. Può scegliere tra l'adattarsi e il morire. Una morte, questa sì, dalla quale non ci sarà alcun ritorno.

«È semplice ragazzo mio. I miei clienti erano uomini disposti a rinunciare alle loro vere identità... e perché? Perché, per una ragione o per l'altra, erano dei falliti (a parte il successo materiale, naturalmente) e io non so davvero che cosa mi avesse indotto a credere che gli stessi gentiluomini potessero cavarsela molto meglio soltanto perché fornivo loro una nuova faccia e un nuovo nome». [p. 270]

Istituto di bella morte di David Ely è uno di quei romanzi lineari, dritti come un fuso, che procedono senza grossi guizzi da un punto A (il banchiere che, un po' per gioco un po' per curiosità si imbarca nella caccia all'Istituto) a un punto B (la scoperta che una nuova faccia non è automatica garanzia di felicità e riscatto).

È un noir cinico e sprezzante di quell'umanità che fa del vittimismo più o meno consapevole il proprio scudo. Ed è per questo che non si trova, in tutto il romanzo, un solo punto in cui Ely mostri della compassione o quanto meno della simpatia per il suo protagonista.

Ely di Wilson ride, come ride di tutti noi e come ride, in sostanza, di se stesso.

Sotto questo aspetto, Wilson è un problema perché è quel genere di personaggio che non agisce ma che si lascia agire e che rischia, se non compreso, di rendere la lettura un'esperienza di una monotonia unica. Per tutto il corso della storia si ha l'impressione di vederlo muoversi su un nastro trasportatore. Ha la consistenza di una marionetta imbottita di segatura. Le sue emozioni, il travaglio interiore, rimangono tutte a un livello più che superficiale. Anche nel finale, sono gli antagonisti a dargli corpo. Senza, si affloscerebbe come un sacco di carne privo di scheletro.

Wilson è l'antitesi di quello che dovrebbe essere e fare un protagonista; è un uomo per nulla interessante, banale fino allo sfinimento.

Una di quelle facce che ti volti e hai già dimenticato come sono fatte.

Eppure, inaspettatamente, la dimenticabilità – se ne dimenticano moglie e figlia senza battere ciglio, te ne dimenticherai tu riponendo il libro sullo scaffale – è ciò che lo caratterizza. È il suo tratto distintivo. Sono la sua inerzia, la sua passività e rassegnazione a rendere possibile l'esistenza stessa dell'Istituto. Se Wilson fosse stato un uomo diverso non avrebbe mai avuto bisogno di inscenare la propria morte per godersi la propria vita. Si sarebbe rinnovato da solo. E non ci sarebbe stato nessun romanzo.

Ma Wilson è uno stronzo come tanti, è uno di noi, uno che attribuisce i propri fallimenti, la noia abominevole che l'assale per una routine decennale al fato, al destino che l'ha fatto nascere così piuttosto che cosà e "so io che cosa sarei, oggi, se dieci anni fa avessi... se mio padre avesse... e mannaggia alla sciatica perché altrimenti..."

"Tu esci per cercare lavoro e preghi di non trovarlo" fa dire Scola a nonna Antonecchia in Brutti, sporchi e cattivi.

Wilson è, per l'appunto, questo tipo umano qui: quello che si lagna della propria miseria ma nella propria miseria, a dirla tutta, sta proprio bene. Il tipo che maledice il destino cinico e baro e al tempo stesso sgattaiola via ogni volta che il destino fa per girarsi dalla sua parte. Perché sa di correre il rischio, trovandosi ad avere l'opportunità che secondo lui gli è mancata, di veder crollare quel castello di ma, se e ahimé che aveva così tanto bene costruito e nel quale si era così comodamente accasato.

«Immagino di averla scandalizzata un po', vero? Le hanno fatto bere tutte quelle balle sull'amore e la rinascita, e adesso si accorge che questa è soltanto una macelleria, come tutto il resto, e di conseguenza non vuole sentirne parlare...» [p. 92]

Ps. Se ti sembra di aver già letto questo pezzo è perché era stato postato originariamente sul mio vecchio blog (letture pericolose), questa è la sua versione riveduta e corretta. ✍️